棉花基因組變異與纖維性狀遺傳研究獲進展

来源于网络 發佈時間: 2018-05-11

5月8日,《自然—遺傳學》雜志在線發表了由河北農業大學馬峙英團隊、中國農業科學院棉花研究所杜雄明團隊等8個單位完成的一項棉花基因組變異和纖維性狀遺傳領域的研究成果。該研究首次對來自中、美、澳等主要植棉國的419份陸地棉核心種質的基因組進行重測序,确定了一系列在長期自然選擇和人工選育過程中,與棉花纖維長度、強度、鈴重、衣分等重要性狀相關的基因組變異和位點及其分布規律,為棉花重要性狀定向育種提供了較為精準的标記和基因資源。

該研究通過基因組重測序鑒定出3665030個單核苷酸多态性(SNP)。研究人員通過與陸地棉野生種系全基因組功能基因SNP變異比較,首次發現23876個(33.88%)基因無任何SNP變異,表明這些基因在長期馴化過程中高度保守;發現33899(40.10%)和6957(9.87%)個基因分别表現為SNP變異數減少和增加,暗示這些基因應是育種改良予以重點關注的基因。同時,研究人員在我國黃河流域、長江流域和西北内陸三大棉區6個地點12種環境鑒定了纖維長度、強度、鈴重、衣分等13個纖維品質和産量性狀,獲得了近20萬個表型數據。基于測定的3665030個SNP的全基因組關聯分析,研究人員共鑒定出11026個與13個性狀顯著關聯的SNP,并找到了多個與纖維長度、強度等顯著關聯的SNP所在的基因位點。

因其廣泛适應性和高産特性,陸地棉的種植占全球棉花的90%以上。随着紡織工藝的改進,人們對棉花纖維品質提出更高的要求,通過深化對種質資源表型變異的分子基礎研究和優異遺傳變異位點發掘,實現棉花品質、産量等重要性狀的有效選擇與改良仍然是棉花育種的重大科學問題。

特别提示:本信息來源于大耀網,僅供參考閱讀。

如涉及版權侵權問題請聯系我們,我們将及時删除内容。

如涉及版權侵權問題請聯系我們,我們将及時删除内容。

纺织知识/ Textile knowledge

為什麼定型後與定型前的顔色差異這麼大?

生産中常會遇到滌綸或含滌類織物染色出缸後布面、色光正常而再經下工序整理後卻出現色光不符即産生色變或局部出現斑狀、條狀色

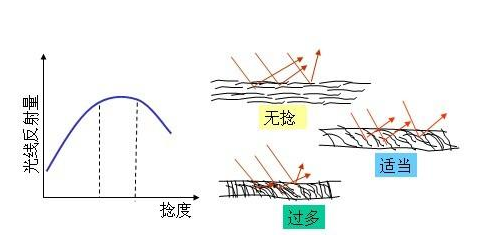

紗線結構對織物舒适性及耐用性的影響

一、對舒适性的影響1保暖性紗線的結構特征與服裝的保暖性有一定關系,因為紗線的結構決定了纖維間能否形成靜止的空氣層。紗線結

如何實現面料耐磨抗起毛起球性能?

1、選擇在紗線和織物生産過程中不易起球的纖維。 2、在噴射染色機中進行前處理和染色時加入潤滑劑Lubsoft防止磨擦; 3、

什麼是人字斜紋布? 人字斜紋布是怎樣分類?

人字形斜紋: 又稱山形斜紋, 機織物組織名。斜紋變化組織之一。山形斜紋是以斜紋組織為基礎組織,改變斜紋線方向,使其一半向右傾

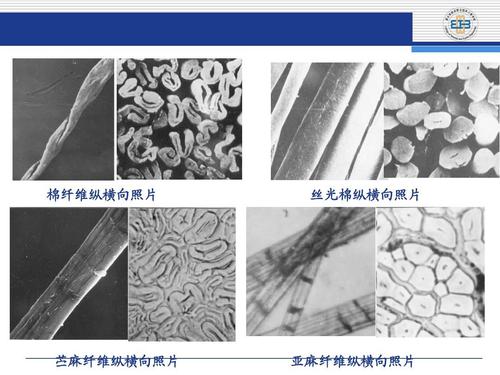

精細!!鑒别紗線品種的方法

各種纖維的鑒别方法一、手感目測法是根據纖維的外觀形态、色澤、手感及拉伸等特征來鑒别纖維,它可以分出天然纖維和化學纖維。例

纺织展会/ Textile Exhibition

微信小程式

微信小程式