“保險+期貨”造福棉花之鄉

来源于网络 發佈時間: 2018-05-04

調動棉農積極性 穩固優勢産業

特别提示:本信息來源于大耀網,僅供參考閱讀。

如涉及版權侵權問題請聯系我們,我們将及時删除内容。

随着棉花收儲制度的取消以及近幾年棉花價格波動的加大,無論是在新疆地區還是内地棉花主産區,棉農的抗風險能力都面臨着較大的考驗。在一些貧困縣,種棉收入幾乎是農民所有的收入來源,棉花産業既是當地的傳統優勢産業,也是主導的脫貧産業。“保險+期貨”試點項目的出現,無疑為棉農在農災保險之外又增添了一份踏實的收入保障。

近三年來,“保險+期貨”試點項目的穩步擴大,惠及了越來越多的農戶。從一開始接觸時的“不了解”“不參與”到現在的“積極參與”“很欣喜”,從基層的認識路徑來說,“保險+期貨”試點項目無疑是成功的。近日,期貨日報記者深入河北、新疆等棉花主産區,對參保的棉農進行了走訪。

保障棉農收入 保護優勢産業

距離河北省邢台市幾十公裡的威縣,是當地的一個傳統棉花種植産區,同時也是一個國家級貧困縣。作為棉花生産大縣,威縣的棉花種植面積占河北省種植面積的10%以上,常年植棉面積超過80萬畝,棉花産量一直位居華北第一,素有“冀南棉海”的美譽。“這個地兒曆史上就是種棉花的,一般都是銷往山東。”一位當地的村民說。

高公莊鄉是距離威縣縣城30公裡的一個鄉,棉花種植面積3萬多畝,但由于近年來種植棉花效益不好,棉花種植面積在逐漸減少。“鄉裡除了種植業,也沒有别的産業了。除了棉花,還種植有一些大棚蔬菜、梨樹等。”當地的村民對記者說。

如何把當地的優勢産業更好地保留下來,答案隻有一個,那就是保障棉農的收入,進而調整種植結構。落地在威縣的“保險+期貨”的試點項目無疑幫助了這裡的棉農保障了收入,同時也維護住了農民種植棉花的積極性。據當地村民介紹,試點覆蓋了2000噸的棉花現貨,去年最終實現了54.94萬元的賠付。

同樣是棉花優勢種植産區的還有新疆阿克蘇地區。這裡是國家級優質商品棉生産基地,被譽為“中國棉都”和“長絨棉之鄉”。“保險+期貨”試點之一的柯坪縣位于阿克蘇地區的最西端,屬國家級貧困縣。

從阿克蘇市區到下面的柯坪縣啟浪鄉已經通了高速,一望無際的鹽堿地在車子的兩側匆匆掠過。棉花是啟浪鄉的傳統産業,也是這裡的主導脫貧産業,因此,如何保障棉農的收入是當務之急。

家住在啟浪鄉努爾巴格村的村民劉章祥是個好客的棉農,記者被熱情的他邀請到屋裡坐。劉章祥介紹說,這房子是2011年的時候蓋起來的,那時棉花雖然還沒有實行目标價格補貼,但價格還是相當不錯。

劉章祥家裡有300畝地,其中16畝地是自有的,其他的是去年開始承包來的,家裡的四個人基本靠這些棉花地養活。“隻要肯幹,種植棉花的收益還是相當可觀的。”據劉章祥介紹,去年每公斤棉花是7.23元的銷售價格,政府每公斤還補貼0.5元,通過參與“保險+期貨”的試點項目,每公斤賠付了0.075元,刨除地租、種子化肥等成本,估算每畝地有1000元的純收益,去年一年劉章祥一家靠這些棉花地就有了30萬元的淨收益。提起他的種植技術,鄉長都贊不絕口:劉章祥會管理、敢投入。

走進棉花地裡,記者遇見了正在田間忙活播種的玉素甫·阿迪力一家。阿迪力是吾斯塘博依村的一位棉農,他從2001年就開始種植棉花了。去年,靠着家裡的棉花地阿迪力一家共獲得3萬元的年收入,其中有12畝地參與了“保險+期貨”項目的投保,一共拿到了2000元的賠付。

“此次在柯坪縣開展的"保險+期貨"的試點無疑是成功的,為棉農的收入提供了保障。除此之外,試點還有一個更為重要的意義,就是調動起了棉農種植的内生動力,這對于今後的發展是至關重要的。”當地政府的一位負責人對期貨日報記者表示。

刺激規模化經營 加快區域脫貧速度

從2014年開始,我國棉花市場取消了收儲制度,改為在新疆實施棉花目标價格補貼、在内地實行定額補貼的政策。棉花目标價格政策雖然推動了新疆棉花産業的發展,在一定程度上增強了棉農抗風險能力,但同時也出現了一些弊端,據市場人士反映,這些弊端包括财政成本大、區域間不平衡以及滋生“養懶漢”的現象出現等。

近年來,棉花價格波動不斷加大,穩定棉農收入成為棉花種植産區政府面臨的重大難題。“保險+期貨”模式的出現,及時有效地保障了棉農免受因棉花價格下跌而遭受的損失。棉農購買保險後,當價格下跌時,棉農将獲得保險賠付;而當價格上漲時,棉農正常以市場價格售出,獲取收益。最終的效果是,市場為棉農面臨的價格波動風險買單,而不用棉農自己承擔風險。對于棉農來說,在收益得到保障的情況下,可以不必擔憂市場價格波動造成的收入影響,專心從事棉花種植,大大刺激了棉農參與生産的積極性。

如果說農業保險主要解決的是農戶因災返貧的問題,那麼“保險+期貨”模式解決的則是農戶因市場價格波動風險返貧的問題。據威縣試點項目的一位負責人介紹,“保險+期貨”在當地由政府機構統一部署指導,調動保險、期貨等金融行業的專業積極性,充分發揮保險、期貨市場的避險功能,利用市場化手段為農民提供價格保險扶貧項目支持,切實保障了農戶所面臨的價格風險,使得更多農戶敢于參與土地流轉,刺激了規模化經營,從而加快區域的脫貧速度。

該負責人坦言,從本質上看,“保險+期貨”緻力于從防範風險的角度保障投保農戶的利益,旨在避免投保農戶的收益受到市場價格波動而降低的情況發生。然而,農戶更多地将目光放置于賠付階段,将前期保費的投入作為一種投資,并且是“保收益”的投資,認為無論市場行情如何變化,項目結束時都要收到一定的賠付。對于這一觀念的産生,根源還在于農戶對于保險、期貨等金融工具的理解不夠,沒有從本質上理解金融的風險管理屬性,将“保險+期貨”項目理解成為一種新形式的農業補貼。面對這一問題,還需各方加大投教力度,積極引導,從而更好地實現“保險+期貨”項目的社會意義和經濟意義。

特别提示:本信息來源于大耀網,僅供參考閱讀。

如涉及版權侵權問題請聯系我們,我們将及時删除内容。

纺织知识/ Textile knowledge

為什麼定型後與定型前的顔色差異這麼大?

生産中常會遇到滌綸或含滌類織物染色出缸後布面、色光正常而再經下工序整理後卻出現色光不符即産生色變或局部出現斑狀、條狀色

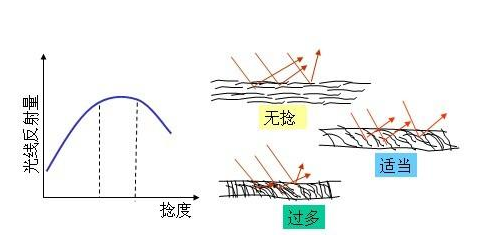

紗線結構對織物舒适性及耐用性的影響

一、對舒适性的影響1保暖性紗線的結構特征與服裝的保暖性有一定關系,因為紗線的結構決定了纖維間能否形成靜止的空氣層。紗線結

如何實現面料耐磨抗起毛起球性能?

1、選擇在紗線和織物生産過程中不易起球的纖維。 2、在噴射染色機中進行前處理和染色時加入潤滑劑Lubsoft防止磨擦; 3、

什麼是人字斜紋布? 人字斜紋布是怎樣分類?

人字形斜紋: 又稱山形斜紋, 機織物組織名。斜紋變化組織之一。山形斜紋是以斜紋組織為基礎組織,改變斜紋線方向,使其一半向右傾

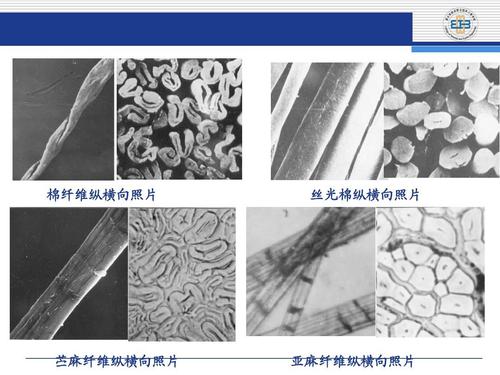

精細!!鑒别紗線品種的方法

各種纖維的鑒别方法一、手感目測法是根據纖維的外觀形态、色澤、手感及拉伸等特征來鑒别纖維,它可以分出天然纖維和化學纖維。例

纺织展会/ Textile Exhibition

微信小程式

微信小程式